|

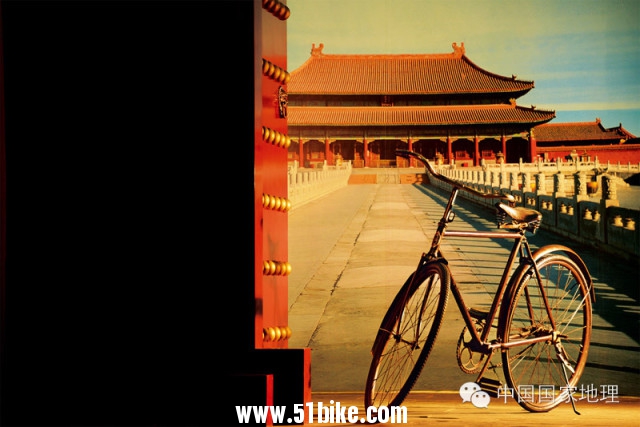

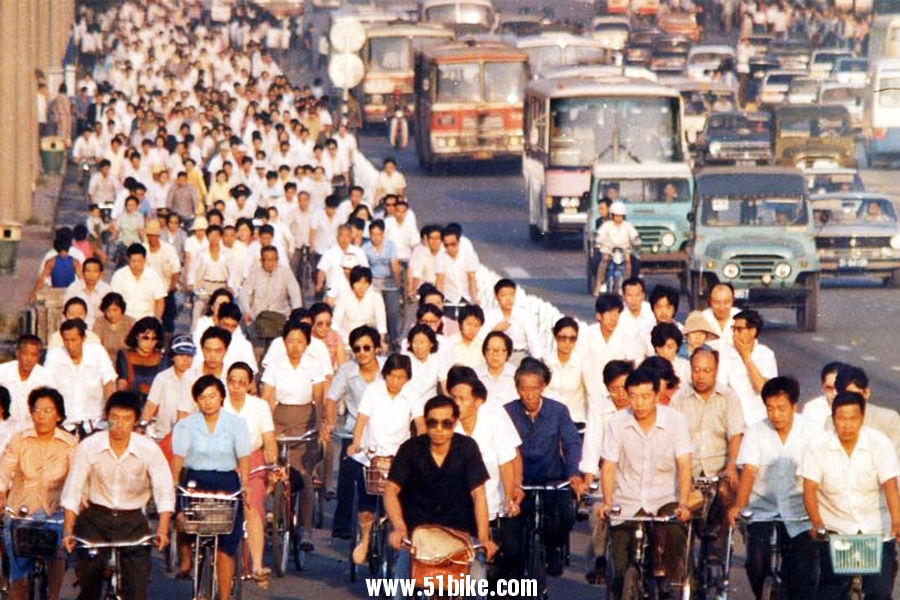

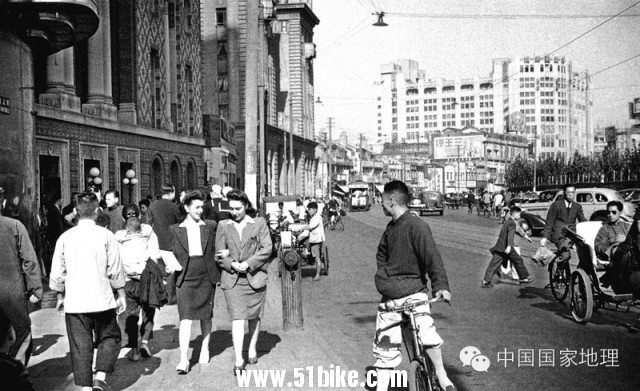

一件“舶来品”,却反被它的“殖民地”所征服,这便是自行车。中国,曾构筑起让世界惊叹的“自行车王国”;它史无前例的自行车热潮,让西方人称为“世界第八大奇观”。自行车为何与中国人结下如此深刻的缘分?走进中国自行车博物馆,我们不仅能看到自行车曾经的“青涩模样”,争奇斗艳的各式洋车,更能看到中国人征服自行车的过程。在这个过程中,有筚路蓝缕的艰辛,天才般的创意,和苦涩而温馨的回忆。  这是博物馆里1912年产的德国蓝牌自行车,车架很高,泛着暗红色的金属光泽,是欧洲车里的“贵族”。它有着非同寻常的中国主人——溥仪,借着这位年轻皇帝,它“敲开”了紫禁城的宫门,也开始了对中国的征服。而在差不多半个世纪后,中国却将对自行车来一场“逆袭”般的反征服。  据说,刚改革开放时,一位西方记者在清晨时分从上海国际饭店的窗户朝下望去,顿时被浩浩荡荡的自行车潮惊得目瞪口呆。他随即发出了一份电文,称中国的自行车潮为“世界第八大奇观”。 自行车是西方的“舶来品”,传入中国一百多年后,反倒把西方人给震撼到,这也可谓一大“奇观”了。这“奇观”是怎样铸成的呢? 如今的道路上,自行车的霸主地位不再。而在古城霸州,“退休”后的“霸主”们再次集结起来,跻身于中国自行车博物馆。这里不仅是中国第一个自行车博物馆,也是世界范围内藏品最多、种类最全、规模最大的一家自行车博物馆。走进其中,500多辆形态各异的自行车,令人大开眼界,寻常的自行车,串联起一段耐人寻味的历史。 火花是怎样擦出的 大量来自国外的近代“洋”品牌自行车,几乎占据了馆藏的“半壁江山”。在众多“洋”藏品中,一辆1912年产的德国“蓝牌”自行车格外引人注目。这辆车没有车闸和后座,车身比一般自行车略高,微微生锈的金属车架泛出有质感的暗红色,整体造型简洁流畅,充满机械美。除了车子本身,它的布展背景也耐人寻味——从车前打开的“朱红色宫门”看进去,车的背后是一幅深邃肃穆的紫禁城图景。 没错,它的主人,就是这座皇宫里的末代皇帝溥仪。1922年冬天,在溥仪与婉容结婚的当天,堂弟溥佳将一辆自行车当作贺礼送给了他们。年轻的溥仪很快学会了骑车,并让内务府买了许多自行车来,带着一班小伙伴在紫禁城里骑车取乐。皇后婉容、甚至溥仪的母辈端康太妃,都在溥仪的带动下成为“有车一族”。为了方便自行车通行,溥仪还“把祖先在几百年间没有感到不方便的宫门门槛叫人统统锯掉”。 对于生活在“马车与轿子时代”的皇帝来说,这种能够自己脚踏驱动的代步机械具有致命的吸引力。 不过,这种吸引力不是天生的。在馆长张卫名的提醒下,我注意到一系列“自行车”,它们放在外国车群之前,透着儿戏感。其中一辆,有着巨硕的前轮和小巧的后轮,前轮上安有脚蹬,但不可以转动,只能上下交替踩踏前行。“这是英国铁匠麦克米伦1840年设计改良的自行车的模型,它第一次让人可以双脚离地骑行。脚蹬转一圈,只能使车轮转一圈,所以前轮越大,每转一圈,车子走的距离就越远。” 自行车是19世纪60年代末传入中国的,当时的自行车和眼前这辆颇为相似:大小轮,没有橡皮车轮,骑起来战战兢兢。据说,当时很不受欢迎。    作家怀朗在1942年的《万象》杂志上,曾写了篇《闲话自行车》,从中我们知道了中国人不欢迎它的理由:“自行车到我国来的时候,年代已不可考,但总在海外通商以后,……因为国人习性和习俗,不役人的就役于人,很少肯使用自己的力气,为自己服役,所以只有坐车和抬轿拉车,除了使用自己天然的两腿走路以外,自己坐车自己使力会被人笑话的,因之自行车虽传到了我国多年,还是未被扩大的利用。”  这样的理由简直不像理由,于是转变也好似突如其来。到了19世纪末的一份《游戏报》上,就有了这般情景:“近日洋场之内,风行脚踏车,每值夕阳西下,青年子弟狭袖短衣,相与乘脚踏车驰聘于衣香人影之间,亦娱乐之胜事也。”世纪之交,这种新式交通工具在中国突掀一阵狂潮。出售自行车的车行出现在街头,三五成群地骑车上路更是“摩登”的事情。 自行车终究开始了它的“征服之旅”。经过一百多年的发展,博物馆史话区最后一辆1883年的英国自行车,已经与现代自行车相差无几。是什么样的动力,让原本不愿“劳力”的中国文人,愿意冒着摔得鼻青脸肿的危险,开始骑车上路了呢?还是《游戏报》上一个故事,可供参考: 上海乡间老农多用水车灌田,只要把两足放到车上蹬踏,就可以把水引到田地里。一日,某位老农有事到了上海城,见到泥城桥一带有许多人在骑一种脚踏车,一时看呆了,回来就到处和人说:“上海有一种车子,只要两脚踏在上面就能前进,快得像要飞起来一样。我们的车子也是用脚踏,而且踏的不止一个人,却没有一部车子能‘行走’。”这时一位老农掀髯叹道:“这就是中国不如外国人的地方啊!” 把自行车与中国的脚踏水车相比,有些风马牛不相及。而且一位老农是否能说出这样的话,也颇让人怀疑。不过,“中国人不如外国人”却是那个时代普遍的共识了。在西潮的冲击下,在经历了“中体西用”的洋务运动、维新变法到全面学习西方的“新政”,中国人的心理防线彻底崩溃了。于是自行车沾了这时机和心理的光,成了“西方文明”的象征。   |